Période d’activité : 15 au 24 octobre 1996

Zone concernée : Nord-est du bassin – au nord des Cocos – canal du Mozambique – côtes africaines

Intensité maximale : Cyclone tropical (vents estimés à 150 km/h, pression minimale proche de 975 hPa)

Impacts : Aucun effet direct sur les Mascareignes. Passage au large du cap d’Ambre avec vents soutenus et pluies modérées sur le nord de Madagascar.

Contexte météorologique

À la mi-octobre 1996, une zone de basses pressions est identifiée sur l’extrême nord-est du bassin sud-ouest de l’océan Indien.

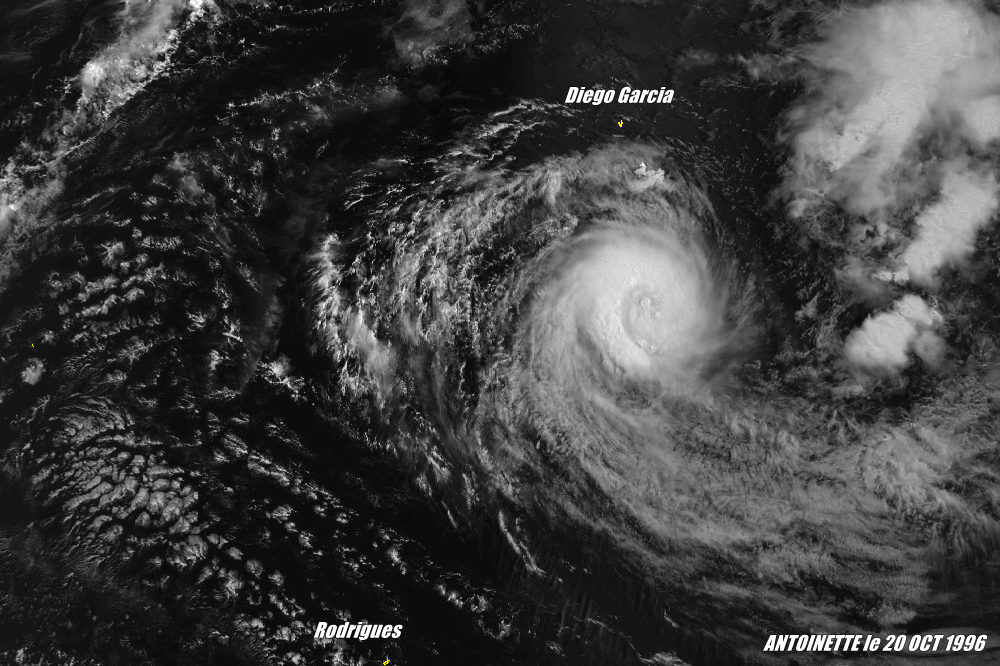

Les images satellites montrent une forte activité orageuse au nord-ouest des îles Cocos, marquant le début d’un développement cyclonique en bordure de la zone de responsabilité du CMRS de La Réunion.

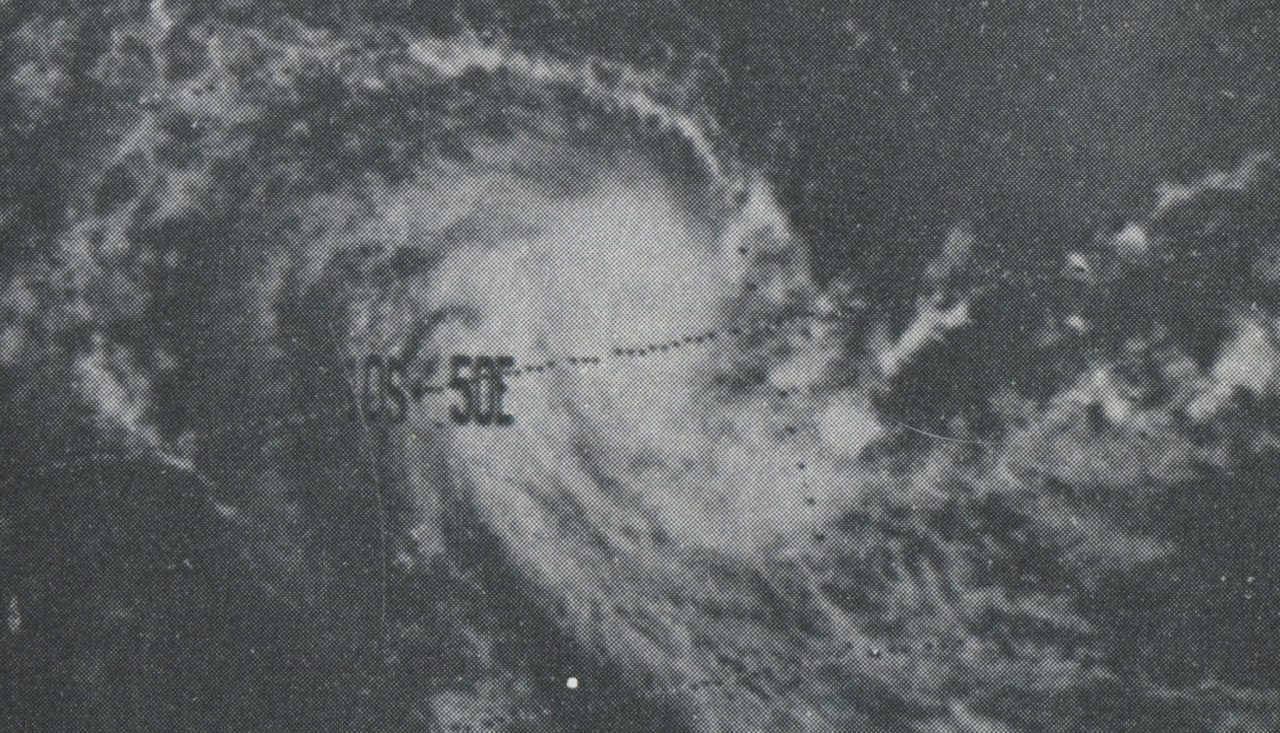

Le 15 octobre, la cyclogenèse est lancée. En se déplaçant vers le sud-ouest, le système bénéficie de conditions permettant le renforcement de la circulation dépressionnaire.

Le 17 octobre, après avoir franchi le 90E, la courbure cyclonique est de plus en plus marquée. Enfin, le 18 octobre au matin, le phénomène est baptisé Antoinette, première tempête nommée de la saison 1996/1997.

Intensification et évolution

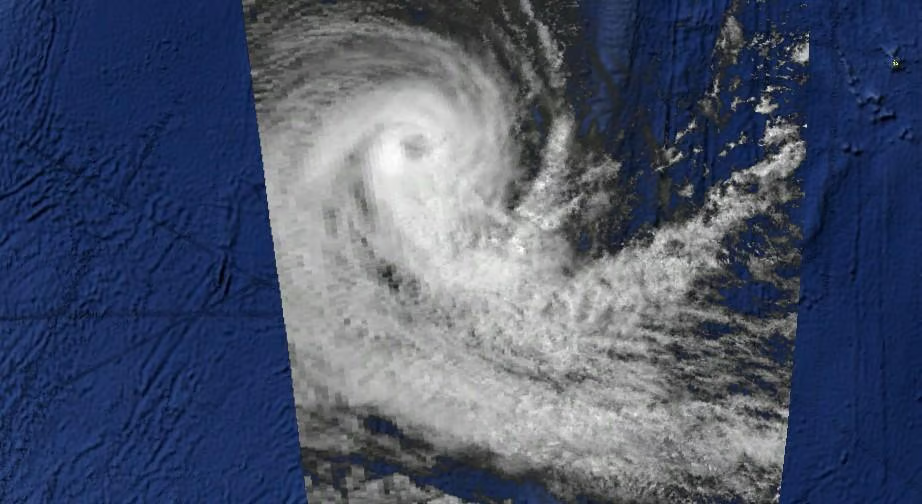

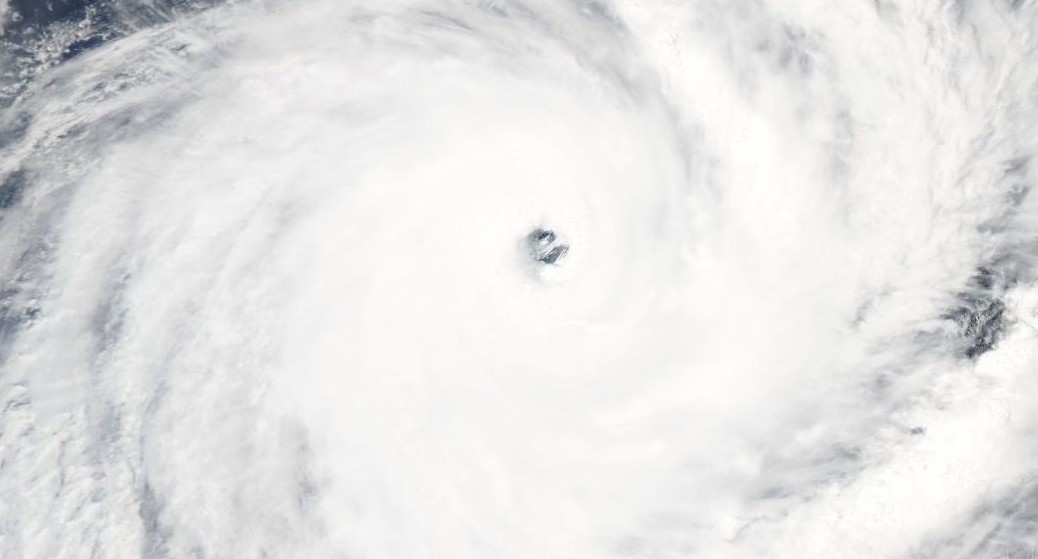

Dans la nuit du 18 au 19 octobre, l’activité convective se renforce nettement, signe d’une intensification rapide.

Antoinette poursuit sa trajectoire vers l’ouest, surfant sur la façade nord des hautes pressions subtropicales.

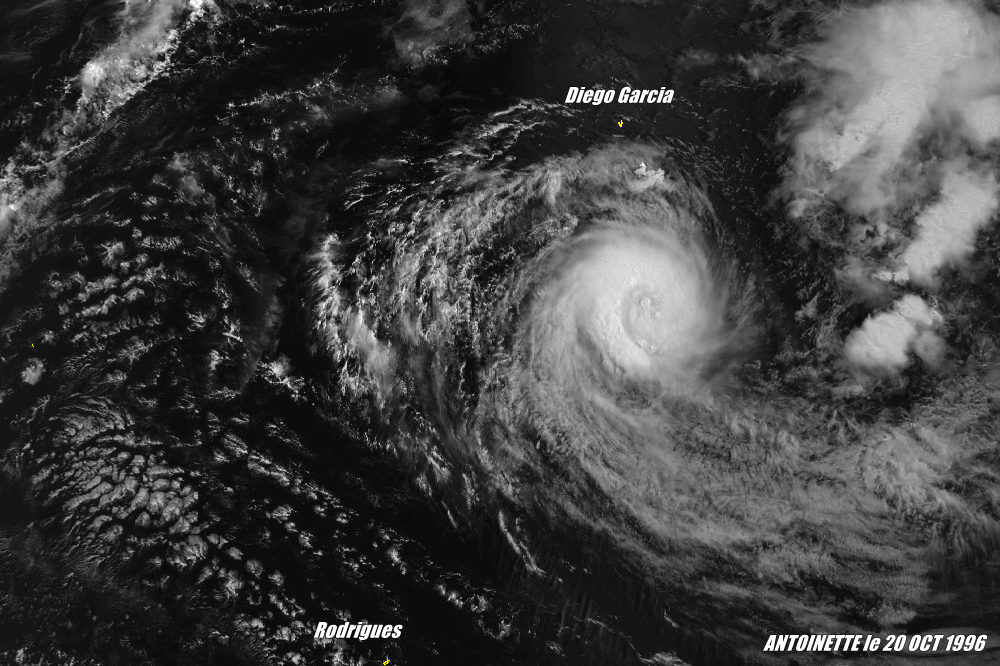

Elle atteint son maximum d’intensité en fin de journée du 19 octobre, atteignant brièvement le stade de cyclone tropical entre le 19 à 22h00 UTC et le 20 à 10h00 UTC, selon la réanalyse officielle de Météo-France.

La pression minimale est alors estimée autour de 975 hPa et les vents moyens atteignent 150 km/h autour du centre.

Durant la nuit du 19 au 20, la convection perd de son homogénéité sous l’effet d’un renforcement du cisaillement d’altitude de nord-ouest. L’œil observé auparavant sur les images satellites disparaît, le système entame alors une phase de déclin rapide.

Les 20 et 21 octobre, le cisaillement se renforce encore et Antoinette se désorganise totalement, ne subsistant plus que sous la forme d’un minimum de basses couches.

Fin de vie et dissipation

Le centre résiduel continue à se déplacer rapidement vers l’ouest, à une vitesse comprise entre 35 et 40 km/h.

Rejeté vers le nord-ouest par la dorsale subtropicale, le système passe à environ 200 km au nord du cap d’Ambre dans la nuit du 22 au 23 octobre.

Le 24 octobre, la circulation de basses couches se dissipe totalement, au nord du canal du Mozambique et à proximité des côtes africaines.

Impacts régionaux

Antoinette n’a provoqué aucun impact direct sur les Mascareignes.

Son passage au large du nord de Madagascar s’est accompagné de pluies modérées et de rafales localement soutenues sur le cap d’Ambre, sans dégâts signalés.

Le système a traversé d’est en ouest l’ensemble du bassin le long du 10e parallèle Sud, sur plus de 5500 km en huit jours, à une vitesse moyenne d’environ 30 km/h.